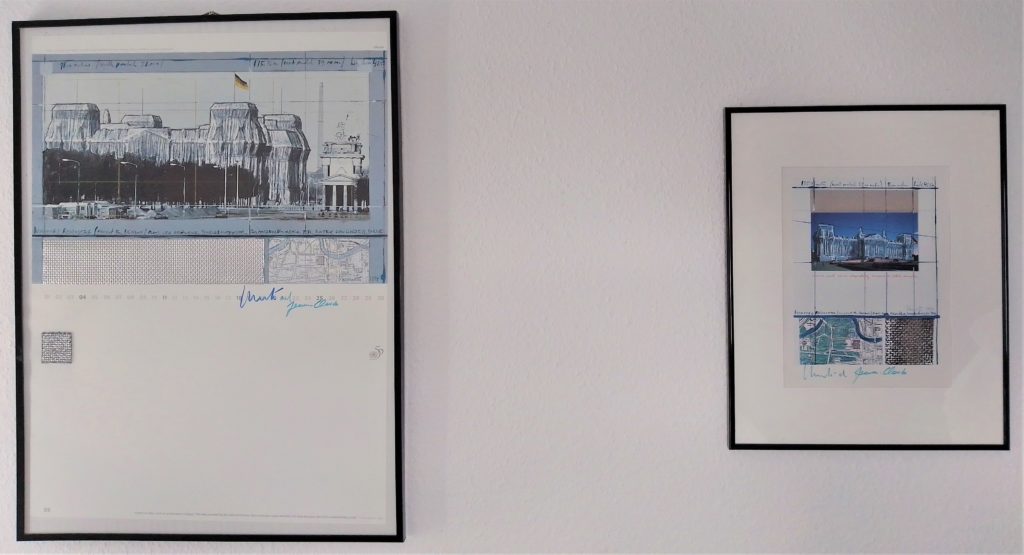

Das Küchenradio in meiner Schöneberger Studentenwohnung verkündete krächzend das Ergebnis: 292 von 525 Abgeordneten des Deutschen Bundestags stimmten am 25. Februar 1994 dem Antrag „Verhüllter Reichstag – Projekt für Berlin“ zu. Das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude war kurz davor, ihren seit 1971 gehegten Traum zu verwirklichen, den Berliner Reichstag zu verhüllen. 223 Abgeordnete sprachen sich dagegen aus und auch in Berlin waren die Meinungen geteilt. Ich selbst hatte lange Zeit keinen rechten Zugang zur Kunst Christos gefunden, aber im Zuge der Werbeveranstaltungen im Vorfeld der Abstimmung einen Vortrag von ihm gehört, der mit einer Ausstellung von ersten Entwürfen begleitet wurde. Und hatte einige dieser Bilder einfach nur ästhetisch schön gefunden. Das wiederum hatte mich dafür geöffnet, mich auch inhaltlich näher mit seinem Konzept von Kunst im öffentlichen Raum zu beschäftigen.

Bei seinem Vortrag hatte Christo angekündigt: Wenn das Projekt realisiert wird, können die Berliner mitwirken. Das fand ich spannend und so schrieb ich eine Postkarte an die Reichstagsverwaltung (in Vor-Internet-Zeiten war es nicht so einfach, an Christos eigene Adresse zu kommen…). Nach einiger Zeit erhielt ich eine Antwort vom Projektbüro des Verhüllten Reichstags, ich könnte als „Monitor“ im Bereich Touristenbetreuung und Wachdienste mitwirken, wenn es soweit sei.

Etwas mehr als ein Jahr später war es soweit. Vom 24. Juni bis zum 7. Juli 1995 wurde das Gebäude des Reichstags mit einer silbrig glänzenden Hülle aus aluminiumbedampftem Propylengewebe verhüllt. Und ich war zwei Wochen lang dabei, als kleines Rädchen in einem großen Getriebe. Jeden Tag sechs Stunden: Wechselnd von 11 bis 17, von 17 bis 23, von 23 bis 5 oder von 5 bis 11 Uhr. Unabhängig von Wind und Wetter (das erfreulicherweise je länger, desto sommerlicher wurde). Das Team sollte auf den Reichstag aufpassen, ihn vor Graffiti-Sprayern oder sonstigen Anschlägen schützen, die zu Beginn befürchtet wurden, dann aber doch nicht kamen. So war es unsere Hauptaufgabe, Touristen zu informieren und die 5x5cm großen Gewebestücke zu verteilen, die als Giveaway vorgesehen waren. Zwei Wochen lang umstanden wir den Reichstag, immer mit demselben Teammitgliedern, die an den unterschiedlichsten Punkten ihres Lebens standen und zu diesem einen Punkt zusammengekommen waren. Ein Holländer musste ständig erklären, dass er trotz der Namensgleichheit nicht mit dem Marinus van der Lubbe verwandt war, der 1934 als Mittäter des Reichstagsbrands hingerichtet worden war. Eine Amerikanerin hatte 1991 bei Christos „Umbrella“-Projekt in den USA mitgemacht und war ihm nun nach Berlin hinterhergereist. Die meisten von uns waren Studentinnen und Studenten aus Deutschland.

Nach jeder Schicht gab es feines Essen im Reichstagspräsidentenpalais an der Ostseite. Christo und Jeanne-Claude waren dort, der Cheforganistor Roland Specker, der Fotograf Wolfgang Volz; der Koch, so hieß es, arbeitete sonst im Golfclub Wannsee. Das war eine willkommene Ergänzung zum insgesamt doch eher taschengeldähnlichen Lohn.

Natürlich waren auch die einen oder anderen Prominenten vor Ort. Der Verleger Florian Langenscheidt hatte sich als „Monitor“ verpflichtet und schob wie alle anderen seine Schichten. Der SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping wiederum wurde vom diensthabenden „Monitor“ nicht erkannt, als er sich ohne Ausweis Zutritt zum Reichstagsgebäude verschaffen wollte. Und wer wissen will, was ich mitten in der Nacht mit dem Schauspieler und Regisseur Dani Levy erlebte, kann sich Folge 11 des Podcasts „Irgendwas dazwischen“ anhören.

Manche der insgesamt 1200 „Monitore“ machten weitere Kasse, indem sie die originalsignierten Drucke oder T-Shirts verkauften, die wir von Christo und Jeanne-Claude bekamen. Eine Frau aus meinem Team bekam 3.000 DM für ihr Shirt.

Aber darum ging es eigentlich nicht. Es ging um das Bewusstsein, an einem großen Kunstprojekt mitgewirkt zu haben (ja, Joseph Beuys hat Recht: „Jeder Mensch ist ein Künstler“), das 5 Millionen Zuschauer nach Berlin zog. Es ging um die Lust, mitten in einem mehrwöchigen und friedlichenVolksfest dabei gewesen zu sein, das elf Jahre vor der Fußball-WM ein ganz besonderes „Sommermärchen“ war. Es ging um eine veränderte Sicht auf ein politisches Gebäude, das eine höchst komplexe Vergangenheit und eine ungewisse Zukunft hatte. Und es ging um Schönheit.

Und das war und ist umstritten: Darf moderne Kunst einfach nur schön sein, oder genauer: als schön empfunden werden? Ich finde keinen Grund, warum sie es nicht darf. Ich finde Schönheit schön. Oder darf ich das nicht?

In den Kulturheologischen Leitfragen der Evangelischen Kirche von Westfalen (2019) wird diese Frage so gestellt und beantwortet:

„Wer entscheidet, was schön ist und was nicht?

Zuerst und zuletzt: dein eigenes Empfinden. Um Immanuel Kant zu variieren: Habe den Mut, dich deines eigenen Geschmacks zu bedienen. Denn erst das Geschmacksurteil, so Kant, ist das wirklich freie Urteil: Gerade weil es „kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch“ ist, kann es „nicht anders als subjektiv sein“, und gerade weil es vollkommen subjektiv ist, ist es frei. Natürlich gibt es, will man Kunst von Kunst unterscheiden, ästhetische Kriterien: Man kann nach der Durchgestaltung eines Werkes fragen, nach Maßstäblichkeit und technischem Vermögen, nach Originalität und Reflexivität im Blick auf das, was vorher war und andere schufen, man kann danach fragen, ob ein Werk einlädt oder sich verschließt, ob es sich ausdeuten lässt oder etwas zurück behält, ob es raunt oder spricht, geradlinig ist oder verwickelt, eingängig oder verworren, hölzern oder beseelt, geistlos oder geheimnisvoll, ob ein Plot ungelenk ist oder verblüffend, eine Figur komplex oder plump, eine Pointe überraschend oder absehbar, ob eine Melodie schal ist oder einleuchtend, eine Harmonie gefällig oder wundersam, ein Rhythmus animiert oder befiehlt und so weiter: Wo ein Kriterium ist, ist auch sein Gegenteil, wo Tiefsinn herrscht, zählt Aufmachung, wo Einmaligkeit zählt, gilt Serialität, wo das Gesetz der Serie gilt, punktet die Unterbrechung, wo Klassik punktet, zählt Punk, und jetzt wieder Kant: Jedes ästhetische Urteil, schrieb er, habe seinen Bestimmungsgrund in einer Empfindung, „die mit dem Gefühle der Lust und Unlust unmittelbar verbunden ist“. Und das ist biblisch gedacht: Bereits der Apfel am Baum der Erkenntnis war eine Lust für die Augenund deshalb verlockend, weil er klug machte. Lustgefühle sind ein paradiesisches Erbe, sie versprechen Geist. Auch Unlustgefühle drängen darauf, klüger zu machen – unvermittelt geweckt, teilen sie sich unvermittelt mit, mimisch, akustisch, körpersprachlich, und schon lässt sich über Geschmack wie über nichts anderes streiten. Es ist ein Streit unterm Baum der Erkenntnis: Wo immer es um Wahrheit geht, geht es zuerst (und womöglich auch zuletzt) um ein ästhetisches Empfinden. Wenn aber, müssen wir lernen, über Geschmack zu streiten, wir müssen lernen, einen Geschmack für Demokratie zu entwickeln, es ist dringend: Auch die Ästheten der Barbarei haben ein Geschmacksurteil gefällt, auch sie entscheiden subjektiv und frei aus ihrem eigenen Vermögen.“

Also entscheide ich mich dafür, den Verhüllten Reichstag weiterhin schön zu finden. Wer will, kann ja mit mir darüber streiten.

Auch diese Frage ist umstritten: Darf moderne Kunst populär sein? Ist es nicht geradezu ein Zeichen, dass etwas keine Kunst ist, wenn es populär ist? Schnell kam und kommt der Kitschverdacht auf. „Das ist trivial“ – schallte und schallt es vorwurfsvoll aus der Avantgardisten-Ecke.

Hier ist mir die EKD-Kulturdenkschrift „Räume der Begegnung“ (2002) wichtig geworden, die interessante Gedanken zum Trivialen formuliert:

„Das Triviale stiftet Gemeinschaft und begleitet die Menschen durch ihren Alltag, es nimmt sie in ihrem Bedürfnis nach Nähe und Entdifferenzierung ernst. In der Art und Weise, wie das Triviale emotional wirkt, ist es der Religion viel näher, als man auf den ersten Blick annehmen möchte. Das Triviale weiß um diese Nähe: Es ist reich an religiösen Metaphern; kirchliche Inszenierungen und Rituale gehören selbstverständlich in sein Repertoire. Umgekehrt könnte der Umgang mit dem Trivialen auch für die Religion Gewinn bringen, weil sie hier etwas darüber erfährt, wie Menschen sich emotional berühren lassen und wie Sicherheit beim Gebrauch von Metaphern und Ritualen entsteht.“

In diesem Sinne kann der „Verhüllte Reichstag“ von Christo und Jeanne-Claude meinetwegen gerne trivial sein: Er hat Gemeinschaft und Nähe gestiftet, indem er einen Raum der Begegnung geschaffen hat. Er hat Menschen emotional berührt.

Und er hat religiöse Metaphern genutzt, die ich biographisch nachvollziehen kann: Das Austeilen der oblatengroßen Gewebestücke durch den „Monitor“ (1995) ist voll von Analogien zum Austeilen des Brots beim Abendmahl durch den Vikar (ab 1997) und Pfarrer (ab 2000). Ein symbolischer – und doch nicht nur symbolischer, sondern ganz konkret materieller – Anteil an dem großen Geschehen, auf das es verweist. Manchmal wünsche ich mir dann als Theologe, die Abendmahlsteilnehmer in der Kirche heute würden sich mit der gleichen Emotionaliät und Sehnsucht über die Abendmahlsoblaten freuen wie seinerzeit die Touristen über die Gewebestücke des Verhüllten Reichstags. Auch wenn vermutlich die meisten dieser „Stofffetzen“ inzwischen im Müll entsorgt wurden oder in den hinteren Ecken unbenutzter Schubladen vor sich hin stauben…

Bei mir blieb die Begeisterung für Christo und seine Kunst. Allerdings habe ich mir nur eines seiner weiteren Projekte vor Ort anschauen können: Die Mauer aus 13.000 Ölfässern im Gasometer Oberhausen. Die anderen Projekte habe ich nur durch die Medien vermittelt bekommen. Und mit der Zeit wanderten die von ihm signierten Drucke von der Wohnzimmerwand ins Dachgeschoss.

Doch als am 31. Mai 2020 die Nachricht vom Tod Christos als Eilmeldung durch die Presse ging und er später dort ausführlich gewürdigt wurde, war jener Sommer 1995 in Berlin wieder voll und ganz präsent, den die Nachricht aus dem Küchenradio in der Studentenwohnung angekündigt hatte.